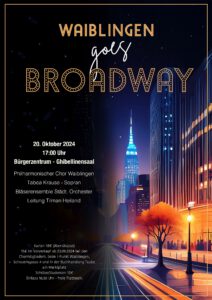

Waiblingen goes Broadway

Herbstkonzert des Philharmonischen Chors Waiblingen am 20. Oktober 2024, 17.00 Uhr im Bürgerzentrum Ghibellinensaal

Der Chor präsentiert bekannte und beliebte Musical-Melodien, unter anderem von Andrew Lloyd-Webber. Und mindesten ebenso bekannte und beliebte Broadway-Ohrwürmer stehen auf dem Programm. Ein Ensemble aus Holz- und Blechbläsern vom Städtischen Orchester Waiblingen und ein Rhythmusensemble sind diesmal die schwungvollen musikalischen Begleiter. Soli werden gesungen von der Sopranistin Tabea Krause, die Leitung hat wie immer Tilman Heiland.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 23. September für 15 € bei den Chormitgliedern, bei der Touristinfo i-Punkt und bei der Buchhandlung Taube am Marktplatz. An der Abendkasse kosten die Karten 18 €, freie Platzwahl.